Le vendería el alma

El lunes pasado —me contó el taxista— se subió al coche ahí mismo, cerca de la Embajada de Estados Unidos, un tipo muy trajeado que me aseguró que era Dios. Se había vuelto a reencarnar, dijo, para redimirnos otra vez, pues la operación Jesucristo, evidentemente, había fracasado. Yo asentí, porque en eso consiste en parte mi trabajo, y volví a lo mío.

Al poco, me preguntó si conocía algún sitio donde se jugara al póquer y me ofrecí a llevarle esa noche a una timba de las afueras de la que yo mismo soy asiduo y en la que se jugaba, añadí irónicamente, "como Dios manda".

Tras sortear a un joven sin casco, en patinete, continuó:

— Al empezar la partida éramos ocho y al final nos quedamos él y yo solos. Lo desplumé en tres horas. Luego lo devolví gratis al Palace. Si yo hubiera sido Dios, me habría alojado en el Ritz, pero el Palace no está mal.

En esto, me llamaron por teléfono e interrumpimos la conversación. Tras colgar, le di unas vueltas al asunto. Me seducía la idea de un Dios perdedor, que vuelve a la Tierra a eso, a perder al póquer, para salvarnos de nuestros pecados.

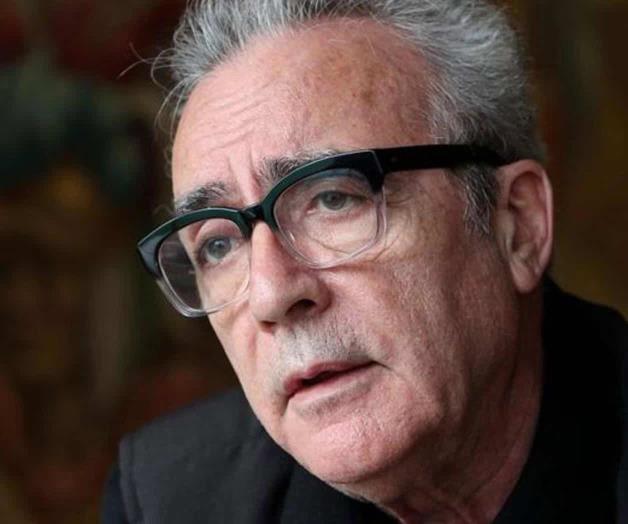

Y apreciaba la idea de que viajara en taxi, en vez de en metro o en autobús, que habría sido lo previsible. Apuesto por esa clase de reencarnado, que además parecía salir de la Embajada de EE UU, otro acierto narrativo interesante. Averigüé también que tendría unos cincuenta años bien llevados, con alguna cana decorativa y arrugas incipientes hidratadas. El conductor le había hecho un buen retrato.

— ¿Y cree usted que se dejó ganar para sufrir por nosotros? — pregunté.

— ¡De eso nada! —protestó—, se defendió como gato panza arriba y perdió porque jugaba conmigo, que soy el Diablo, aunque no me reconoció, el muy idiota.

Dicho esto, soltó una carcajada luciferina que me puso los pelos de punta. Al despedirnos, me ofreció una tarjeta que no me atrevo a utilizar porque en estos momentos de mi vida le vendería el alma.